Miguel Acosta Saignes: Sobre la Esclavitud y la Transculturación. Reseña Bibliográfica acerca del libro Estudios de Etnología Antigua de Venezuela (2014). Diónys Rivas Armas

|

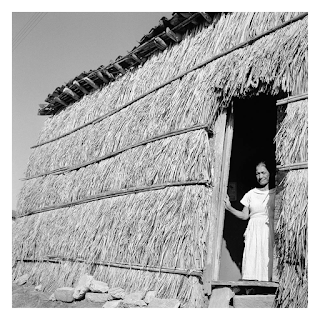

Miguel Acosta Saignes - Vivienda de Palma. Porlamar, Estado Nueva Esparta, 1955 |

Diónys Cecilia Rivas Armas

Dirección de Docencia e Investigación FEVP

Correo-e: dionysrivasarmas@gmail.com

Resumen. Es relevante el interés de estudiar los aportes teóricos del investigador venezolano Miguel Acosta Saignes, ya que nos permite comprender los procesos históricos invisibilizados desde los grupos subalternos, el rescate de la memoria y herencia en la complejidad y diversidad de nuestro devenir histórico. De igual manera, son valiosas las contribuciones sobre el tema de la transculturación, para entender las dinámicas culturales que se originaron en nuestro continente partiendo de la diversidad de los modos de vida prehispánicos y los elementos africanos heredados para la formación de la cultura venezolana. Como lo señala el investigador afrocubano Fernando Ortíz (1953): “donde se revuelven y entrechocan en conflicto las culturas endógenas con las exógenas” y se generan procesos de fusiones e intercambios culturales expresados en nuestra identidad hoy.

Dirección de Docencia e Investigación FEVP

Correo-e: dionysrivasarmas@gmail.com

Resumen. Es relevante el interés de estudiar los aportes teóricos del investigador venezolano Miguel Acosta Saignes, ya que nos permite comprender los procesos históricos invisibilizados desde los grupos subalternos, el rescate de la memoria y herencia en la complejidad y diversidad de nuestro devenir histórico. De igual manera, son valiosas las contribuciones sobre el tema de la transculturación, para entender las dinámicas culturales que se originaron en nuestro continente partiendo de la diversidad de los modos de vida prehispánicos y los elementos africanos heredados para la formación de la cultura venezolana. Como lo señala el investigador afrocubano Fernando Ortíz (1953): “donde se revuelven y entrechocan en conflicto las culturas endógenas con las exógenas” y se generan procesos de fusiones e intercambios culturales expresados en nuestra identidad hoy.

Palabras

claves: Miguel Acosta Saignes, esclavitud, transculturación, grupos

indígenas prehispánicos.

La lectura de este texto permite disponer de elementos de interés para estudiar el proceso de formación de la cultura venezolana, partiendo del análisis de algunos sucesos durante el proceso de transculturación y del préstamo de formas culturales desde la esclavitud incipiente de los grupos indígenas prehispánicos y después del contacto con los europeos, lo cual complejiza los diversos caracteres culturales presentes hoy en nuestro país. Por tanto, es transcendente comprender la base de la esclavización previa a la colonización y los elementos que persistieron posteriormente en un proceso de incorporación, adopción, intercambio e imposición, que intensificaron la transculturación y construcción de nuestra identidad desde el acercamiento y proximidad con los aportes de las culturas indígenas, africanas y europeas. Donde es relevante destacar, el papel de las mujeres cautivas y prisioneras en los procesos de asimilación, recreación cultural y social. En este sentido, a continuación se presentará un resumen comentado de tres temas que enfatiza el texto sobre la esclavitud y la transculturación, con el objetivo de comprender los procesos de fusiones e intercambios culturales entre los indígenas originarios, las sociedades europeas y africanas.

I. La

esclavitud en el Orinoco:

Para Miguel Acosta Saignes (2014), la

esclavitud en los indígenas prehispánicos constituía una forma para potenciar

su sistema de producción tradicional y de dominio de otros pueblos, para lo

cual, la guerra era una excusa para la apropiación de la tierra y la captura de

mujeres y jóvenes. El autor expresa:

La esclavitud es institución social

cuya base encuéntrase en la capacidad productiva de las comunidades. En forma

de pleno desarrollo no existe, por eso, sino entre pueblos de agricultura o

pastoreo cuya capacidad de producir subsistencias es tal, que puede

incorporarse en forma de trabajadores esclavos a los cautivos o a individuos

que se compren (p. 140).

En este sentido, Acosta Saignes enfatiza

algunos episodios de la esclavitud. En el caso de los Arawacos del Orinoco, las

Guayanas y las Antillas poseían “esclavos” que los denominaban Macos. Los Caribes y los Arawacos esclavizaban

principalmente a mujeres cautivas, realizaban intercambio de esclavizados en la

costa oriental de Venezuela por cestos de hayo, sal y los comercializaban en el

occidente de Venezuela. Los Caribes del Orinoco, atacaban muchos pueblos, entre

los que se destacan los Salivas, los Achaguas del Airico, los Quirruvas,

Mujirris, Abanis y Pizarvas, para aprovisionarse de Macos y luego suministrarlos a otros grupos. Los Caribes del Cauca,

también asaltaban a muchos grupos, pero no esclavizaban a quienes les

suministraban ciertos productos, por ejemplo, los Quiriquiripas, que eran

tejedores, les abastecían de hamacas y mantas de algodón. Un grupo indígena que

sufrió permanentes ataques de los Caribes, fueron los Guaiqueríes, quienes los

proveían de diversos productos en sus andanzas, pero que sufrieron casi el

exterminio de su población.

Todos los grupos Caribes, en su calidad de

guerreros, prácticamente tuvieron dominio de muchos pueblos en las zonas

cercanas al Orinoco y la región Amazónica, con la intención de proveerse de

mercancías para su subsistencia, esclavizar a jóvenes y mujeres. Acosta (2014)

relata: “los atacaban sin misericordia, eliminaban a los ancianos y recién

nacidos, así como a los guerreros, y se llevaban a los jóvenes de ambos sexos”

(p. 142). Según el padre Carvajal, al regresar realizaban festividades y

rituales de canibalismo y repartían los productos saqueados con las poblaciones

que se habían quedado defendiendo el territorio. Una práctica a destacar por

los Caribes, era la ofrenda de esclavizadas para hacer las paces con algún

pueblo o forma de regalo a visitantes de importancia.

Es importante subrayar, el proceso de

asimilación e intercambio que se gestaba a través de los cautivos y esclavizados,

el cual se daba cuando aprendían el idioma de los Caribes o se casaban con

alguna de las hijas de sus amos. De esta manera, los Poitos empezaban a incorporarse al grupo y formaban parte de la

comunidad.

II. La

esclavitud durante la Transculturación:

Desde los relatos presentados, podemos

visualizar como los Caribes y Arawacos propiciaban las guerras y ataques entre

grupos para apropiarse de sus productos, esclavizar a jóvenes para que

trabajaran sus tierras y atrapar a cautivos para ser sacrificados en la

ceremonia de sus rituales de canibalismo. Miguel Acosta Saignes (2014) nos

explica: “atacaban numerosos poblados, daban muerte a los ancianos y

pequeñuelos, quienes habrían resultado oneroso botín, sacrificaban a los

guerreros, cuya carne habrían de consumir, y apresaban a los jóvenes de ambos

sexos” (p. 144). Sin duda, la esclavización prehispánica estableció las bases

para iniciar el proceso de transculturación, ya que el intercambio principalmente

entre los Caribes y los cautivos (Maicos

y Poitos) alteró y transformó muchas formas de organización social,

costumbres en la alimentación y el vestido.

A partir de la conquista y ocupación

española en las costas orientales de Venezuela, los Caribes se sirvieron como

intermediarios para la esclavización, en función de su destacada práctica de

atacar pueblos, conocimiento de los territorios y tomar a cautivos para su

servicio. A partir del siglo XVI, se intensificó el comercio con la mercancía

humana y se fomentaron nuevas modalidades de labores esclavistas (con

influencia de portugueses, franceses y holandeses), donde principalmente se

vendían a las cautivas esclavizadas a los españoles, holandeses y franceses

(acentuó el forzado mestizaje). Los intereses comerciales y de dominio entre

los invasores, principalmente entre españoles y holandeses, propiciaron

rivalidades para tener influencia en el proceso de esclavización de los

indígenas, a través de los Caribes. De esta manera, utilizaban a los africanos

sublevados para atacar a los holandeses, sus haciendas y plantaciones, según

Acosta Saignes (2014): “se ofrecía la libertad a los negros que prestasen servicios

eminentes. Algunos entusiastas calculan que había treinta mil negros levantados

en las selvas guayanesas” (p. 147).

Los Caribes y los Aruacas establecieron

alianzas con los holandeses, ingleses y franceses para proveerlos de mujeres y

hombres en condición de esclavizados e intercambiarlos por mercaderías (onoto y

el famoso aceite de María). Esta “casería de esclavos”, transformó el régimen

de Poitos y Macos entre los pueblos

de filiación Caribe y Arawaca, las formas sociales y de producción de los

Guahíbos y Chiricoas, los cuales se dedicaban a la recolección y caza, y

comenzaron a atacar a pueblos pacíficos para integrarse a la mercadería humana

y a negociar prisioneros por hachas y machetes. Se cuenta que un español podía

obtener un niño a cambio de tres hachas. Además, el autor nos explica que en la

época:

Los Caribes recibían de los

holandeses, por cada Itoto que

entregaban, una caja con llave y en ella diez hachas, diez cuchillos, diez

mazos de abalorios, una pieza de platilla para su guayuco, un espejo para

pintarse la cara a su uso y unas tijeras para redondear su melena y a más una

escopeta y pólvora y balas, un frasco de aguardiente y menudencias, como son

agujas, alfileres, anzuelos, etcétera (p. 149).

Esta descripción permite develar un interesante análisis sobre el

proceso de transculturación de los indígenas del Orinoco, quienes acentuaron su

agresividad y sometimiento a través de las armas para obtener esclavizados, lo

que progresivamente hizo desaparecer poblaciones enteras, abandono de muchas

zonas, cambios en las costumbres de algunos pueblos, el arrebato de los

antiguos hábitos pacíficos de numerosos pueblos indígenas, como los Salivas y

Achaguas, y la incorporación de los indígenas a un sistema económico que los

alejaba de su tradicional forma de producción social y comunitaria, para la

obtención y dependencia de mercaderías ajenas a sus usos y prácticas

ancestrales.

La esclavización incipiente implementada

por los Caribes y Arawacos a través de la condición social de los Macos y Poitos, representaron un

interesante canal de transculturación, ya que introdujeron cambios y

alteraciones en las dinámicas culturales, cotidianas y familiares en los grupos

donde eran cautivos, donde los jóvenes y mujeres progresivamente se

incorporaban a las costumbres de sus captores. Además, esta forma de

explotación primitiva, dio lugar a las primeras formaciones económicas-sociales

de la América prehispánica. Después de la conquista, el proceso de

transculturación en la zona del Orinoco tomó un matiz más violento, ya que se

desarrolló desde el interés comercial de la esclavización auspiciado por los

europeos como forma de dominación económica, apropiación cultural de los

indígenas y progresiva dependencia del sistema económico europeo.

III. Episodios

de la Transculturación:

El autor afirma que muchos grupos

indígenas que poblaban originalmente el territorio venezolano fueron destruidos

y dispersados a través de las transformaciones culturales de muchos grupos y la

adopción de modos ajenos a partir de la transculturación. Sin embargo, diversos

elementos culturales permanecen hoy y forman parte de la cultura venezolana.

Este proceso de transculturación fue alimentado intensamente, en un primer

momento, por los intercambios entre los Caribes y los Arawacos. Los Caribes cuando

salían vencedores de un ataque tomaban como cautivas y prisioneras

principalmente a las mujeres, quienes ejercían importante influencia en los

préstamos culturales y transmisión de costumbres y tradiciones propias. De

igual manera, los Arawacos acostumbraban a conservar a los jóvenes Caribes para

el desarrollo de trabajos, donde se daban intercambios culturales de manera

permanente. Luego de la conquista, los indígenas adaptaron muchas costumbres

europeas, y los españoles también asumieron muchos conocimientos de los pueblos

originarios relativos a la naturaleza.

Por tanto, es complejo el estudio de la

transculturación y la reconstrucción de las antiguas culturas, tomando en

cuenta los procesos de esclavización, los traslados, movimientos demográficos y

el establecimiento de misiones. Pero, en un esfuerzo de análisis histórico y

reconstrucción de episodios Acosta Saignes examina en su texto algunas fuentes

de transculturación entre los indígenas, europeos y africanos: “En Venezuela

también algunos españoles penetraron en grupos indígenas y llegaron a

habituarse tanto que, una vez rescatados huían de nuevo para convivir con los

indígenas” (p. 310). Dentro de las huellas e intercambios entre los indígenas y

europeos, se destacan, el aprendizaje de métodos de guerra, métodos de siembra,

la designación de las cosas y los procedimientos de producción. Acosta Saignes,

señala que en los procesos de transculturación cuando las culturas que se

relacionan son muy diferentes, los elementos de intercambio cultural están

vinculados a las actividades útiles para la subsistencia y al trabajo.

En Venezuela, es importante la influencia

del caballo, las gallinas y la extensión del ganado vacuno en los procesos de

producción socio-económica. También muchas de las prácticas rituales indígenas

adoptaron elementos materiales de origen europeo y otras especies entraron en

el mundo de las creencias, mitos y tabúes. Sin duda, no sólo los indígenas

incorporaron elementos a sus complejos culturales, los españoles adoptaron muchas

costumbres, usos y creencias de los pueblos originarios y de los africanos

traídos a América. Por ejemplo, el uso del cacao como moneda fue adoptado por

los invasores, muchos modos de caza, usos de guerra y de alimentación fueron

aprendidos por los españoles. Los españoles extendieron y dieron permanencia a

la creencia de los dotes curativos y virtudes del tabaco como antídoto contra

las mordeduras de serpientes y el uso del chimó que se conserva como legado de

los pueblos Timoto-Cuicas. Acosta (2014) refiere: “En el ámbito de las

enfermedades, de las drogas, de los medios mágicos de curación, fue intenso el

préstamo cultural tomado por los españoles” (p. 322). Uno de los productos

medicinales de uso extendido por los europeos, es el llamado “aceite de palo”,

de importante aplicación y comercialización por los holandeses.

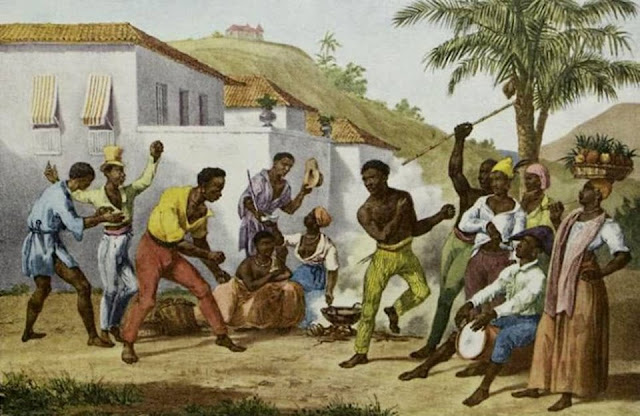

Acosta Saignes, resalta el papel de las y

los africanos en el proceso de transculturación, ya que sembraron elementos

culturales de significación espiritual y fuerza sacromágica para la curandería

y conjuros brujescos en nuestro país. Además, conservaron préstamos indígenas

ancestrales: “como en aquel modo de fumar con la candela pa´dentro” (p. 323) y

el uso del colmillo de caimán, que permanecen como práctica cultural de los

afrodescendientes en algunos pueblos de Barlovento. Sin duda, un sincretismo

mágico y religioso se desprendió de las fuerzas misteriosas de los indios, los

blancos y los negros para constituir, lo que expresa Ortíz (1953): “un verdadero

panteón tricontinental”, en territorio americano y caribeño.

Para finalizar, es importante enfatizar

que el grupo indígena de mayor actividad y dinámica en el proceso de

transculturación fueron los Caribes que extendieron su gentilicio en diversas

zonas, como en las regiones del Caroní, el Caura y la costa oriental de

Venezuela y además se destacaron como principales negociantes con los europeos

para el suministro de armas, mercaderías y el tráfico de Macos, lo cual propicio el intercambio permanente de préstamos

culturales, costumbres y tradiciones, pero con la potencia de valientes

guerreros defensores de sus tierras.

Referencias Bibliográficas:

Acosta, M. (2014). Estudios de Etnología antigua de Venezuela. Caracas: Centro Nacional de Historia. Pp. 140-158, 307-331.

Referencias Bibliográficas:

Acosta, M. (2014). Estudios de Etnología antigua de Venezuela. Caracas: Centro Nacional de Historia. Pp. 140-158, 307-331.

Comentarios

Publicar un comentario