Hacia el nuevo Estado Intercultural Docente. Javier Nouel

|

| Plenaria de actividad del Congreso Permanente de Medicinas Naturales y Terapias Complementarias realizadas en la Gobernación del Edo. Lara. |

Dr. Javier Nouel. Docente investigador de la FEVP. Es miembro de distintas organizaciones relacionadas a la alimentación y salud natural. Es el responsable de comunicación y comunidad del Congreso Permanente de Medicina Natural y Terapias Complementarias.

Correo: congresomedicinanaturalivic@gmail.com

Resumen. El autor plantea un concepto de estado intercultural desde la democracia participativa, que acepte la diversidad desde lo epistémico, superando la visión homogeneizante del estado docente decimonónico y el enfoque neoliberal contemporáneo. Para ello, realiza una revisión de los enfoques educativos y su relación con el Estado y los movimientos sociales presentes en el siglo XXI en América Latina y El Caribe, con especial énfasis en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: congresomedicinanaturalivic@gmail.com

Resumen. El autor plantea un concepto de estado intercultural desde la democracia participativa, que acepte la diversidad desde lo epistémico, superando la visión homogeneizante del estado docente decimonónico y el enfoque neoliberal contemporáneo. Para ello, realiza una revisión de los enfoques educativos y su relación con el Estado y los movimientos sociales presentes en el siglo XXI en América Latina y El Caribe, con especial énfasis en la República Bolivariana de Venezuela.

El complejo contexto del siglo XXI de la Educación en América Latina y el Caribe: entre polos confrontados

El siglo XXI significó para Latinoamérica y el Caribe, y en particular en Venezuela, un inicio de milenio complejo, signado por una rechazo importante de muchos países al modelo neoliberal impuesto con fuerza en las tres últimas décadas del siglo XX. Países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Brasil, Argentina, Uruguay, entre otros, conformaron procesos políticos que cambiaron las orientaciones de los estados a modelos con un importante énfasis en la soberanía y en la integración no tutelada por la principal potencia del continente americano. Sin embargo, este proceso no es homogéneo, ni permanente, va sufriendo fluctuaciones, avances, retrocesos, cambios.

Sobre este tema, el ecuatoriano Alberto Acosta explica lo que ocurre en América Latina a partir de la llegada del siglo XXI, de la siguiente manera:

Lo sintetizaría en tres puntos. El primero es la resistencia al neoliberalismo. Todos estos países tienen en común el ser sociedades que sufrieron el ajuste neoliberal con mayor o menor intensidad y que supieron reaccionar frente a este proceso de empobrecimiento y de pérdida de soberanía. En un contexto como este destacaría un segundo punto clave: las luchas sociales. Estas representaron el resurgimiento de toda una serie de procesos de resistencia (como las luchas ancestrales de los movimientos indígenas) y de construcción de alternativas sistémicas que consiguieron llegar a un punto culminante justamente en la época en que surgieron estos gobiernos. Por lo tanto, estos gobiernos se deben en buena medida, y sobre todo en el caso de Ecuador y de Bolivia, a la movilización indígena y popular. Y, finalmente, un tercer punto importante es el hecho de que, en América Latina, existe desde hace tiempo una demanda creciente por una verdadera integración regional (Aguado y Benítez, 2016).

Entendiendo que los “sistemas educativos de la región nunca estuvieron estáticos” (Braslavsky y Cosse, 2006: 3), es decir, que se encuentra en constante cambio y transformación, y que estas transformaciones derivan en gran medida de tensiones entre “tiempos políticos, profesionales y burocráticos” (Ibídem, 2006: 17), se hace indispensable identificar cómo los lineamientos de los gobiernos de las regiones que provienen de transformaciones sociales y políticas complejas y multifactoriales, dejan una huella importante en la educación. En tal sentido, la doctrina del llamado estado docente del siglo XIX latinoamericano, que nos remite al planteamiento del Dr. Luis Beltrán Pietro Figueroa en Venezuela a mediados del siglo XX en Venezuela, es retomada con fuerza, contrarrestando el planteamiento del modelo privativo que se deriva del neoliberalismo.

Sin embargo, la doctrina del estado docente ha tenido importantes cambios, en la medida que se posiciona el concepto de democracia participativa como modelo que supera la representatividad como imagen de la democracia contemporánea. Esta nueva visión de la democracia, propone transferir el poder pretendidamente absoluto del viejo modelo de estado-nación, a las organizaciones sociales de diferente tipo y a las comunidades. En la educación comienza a tomar fuerza movimientos de educación alternativa y a reconocerse la existencia de saberes que se generan, transforman y desarrollan más allá de los muros de las academias, las cuales se presentan cosificadas, burocratizadas, sectarias, y manejadas por intereses cada vez menos comunes.

En el otro extremo, y con un poderoso discurso seductor, impulsado por sectores de poder económico mundial, encontramos el modelo neoliberal, con su visión privatizadora de la educación, la cual ha venido tomando fuerza en particular a partir de la década de los 70 del siglo pasado (Harvey, 2011: 15).

El Dr. Edgardo Lander plantea que el neoliberalismo “es un excepcional extracto, purificado y por ello despojado de tensiones y contradicciones, de tendencias y opciones civilizatorias que tienen una larga historia en la sociedad occidental” (2000: 12). En este sentido, el neoliberalismo se entiende no sólo como un polo de fuerza geopolítica, sino, como la continuación del modelo civilizatorio colonialista, con una gran “capacidad de constituirse en el sentido común de la sociedad moderna” (Ibídem). Esta es la dimensión cultural del modelo: su argumentación civilizatoria y su tesis del “fin de la historia” popularizado en la academia por Francis Fukuyama en la década de los 90. En tal sentido, y entendiendo la postura privatizadora de la educación del neoliberalismo, y observando en la actualidad los modelos educativos de países como Chile y Colombia, la educación deja de tener un papel social, para convertirse, nuevamente, en mera capacitación de mano de obra cualificada.

El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos asegura que:

La pérdida de prioridad de la universidad pública en las políticas públicas del Estado fue, ante todo, el resultado de la pérdida general de prioridad de las políticas sociales (educación, salud, seguridad social) inducida por el modelo de desarrollo económico conocido como neoliberalismo o globalización neoliberal, que se impuso internacionalmente a partir de la década de los 80. En la universidad pública esto significó, que las debilidades institucionales antes identificadas –que no eran pocas– en vez de servir para un amplio programa político pedagógico de reforma de la universidad pública, fueron declaradas insuperables y utilizadas para justificar la apertura generalizada del bien público universitario para la explotación comercial (2008: 42)

En el siguiente trabajo, proponemos mantener la visión del estado docente, para evitar la imposición del modelo neoliberal de educación privativa y excluyente, que exacerba las desigualdades, pero incorporando el tema de la participación ciudadana, desde la aceptación y validación por parte del estado de redes y comunidades de aprendizaje, de saberes populares, la autoformación y laeducación permanente, la diversidad cultural, el diálogo intercultural y crítico. Creemos que la fundación de la democracia participativa y protagónica da pie a que esto sea posible. Sin embargo, estos modelos emergentes no se posicionan espontáneamente; por un lado se necesita de un gran esfuerzo colectivo, para detener el impulso del modelo privativo excluyente que en la actualidad vuelve a tomar fuerza en el continente, y por el otro, hace falta construir un nuevo contrato social incluyente, diverso, pluriparadigmático y multimetódico, que supere el “cinturón de seguridad” del paradigma convencional, que genera mecanismos que evitan el surgimiento de paradigmas emergentes, según el análisis realizado por Thomas Kuhn en lo referente a las revoluciones científicas que surgen en la historia (Molina y González-Méndez, 2008: 21).

Posicionamiento epistémico necesario

Abordaremos la educación y la integración desde lo complejo (Morin, 2007: 85) y lo holístico (Barrera, 2004:53), por lo que haremos referencia a una mirada integral, que debe superar la fragmentación del pensamiento ortodoxo positivista desarrollado a partir del siglo XVI y que aún persiste, presentándose como una crisis paradigmática[1]. Entre tanto, este modelo positivista fragmenta las disciplinas y áreas del conocimiento desde la hiperespecialización que conlleva a lainteligencia ciega que nubla la interrelación de los diversos aspectos de la realidad (Morin, 2007: 30), imponiendo un solo método; en cambio, la mirada holística, como paradigma emergente, procura comprender los fenómenos desde una mirada amplia, integral e integrativa, superando lo disciplinar y multidisciplinar, buscando la “experiencia de verdad” transdiciplinaria (Martínez, 2013: 41) y acercándose a la posibilidad de abordar la realidad desde lo multi metódico, sin rechazar dogmáticamente el modelo positivista.

Para estudiar y comprender la educación, la cultura y la integración desde una mirada crítica y holística, se deben comprender e interrelacionar las dimensiones sociales, políticas, culturales, económicas y ambientales, desde lo que Martínez llama principios holográfico (Ibídem: 121), es decir, mirar desde diversos puntos de vista, abordándola con diferentes métodos que responden a diferentes paradigmas. Así mismo, se debe visualizar y hacer referencia a enfoques latinoamericanistas, considerando el lugar de enunciación o el correcto lugar hermenéutico en palabras de Dussel (1997: 25), evitando así la imposición de miradas exógenas hegemónicas que poco tienen que ver con las realidades locales y regionales (Martínez, 2013: 95).

Por otra parte, y no ajena de la educación como problemática latinoamericana y caribeña, se debe abordar la integración regional desde el paradigma socio crítico, y hacer referencia a la teoría de la dependencia, la cual expone las grandes desigualdades de los procesos de desarrollo global, y del papel subordinado de los llamados países del Tercer Mundo en el sistema económico mundial dominante. En tal sentido, se plantea la existencia de países subdesarrollantes que imponen, desde diversos mecanismos de extrema complejidad, condiciones para que existan países subdesarrollados (Feimann, 2011). Estas realidades tienen, por su puesto, su correlato en las políticas educativas.

Desde la visión dialéctica, podemos plantear la existencia de dos polos de la mirada sobre integración latinoamericana. El primer polo al que haremos referencia, es a la propuesta que surgen desde los países del norte, que en su esencia son políticas que imponen una integración basada en las falsas premisas del libre mercado con un importante apoyo de los Estados Unidos y grandes empresas del gran capital, con su correlativo en la propuesta del Acuerdo para el Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los posteriores tratados de libre comercio (TLC) (Suárez, 2007:453; Santos, 2007: 40). En lo educativo, esta corriente plantea a priori el sistema privado como el único modelo eficiente y al servicio del mercado.

Como contraparte, se ha consolidado otro polo, que ha erigido propuestas integracionistas basadas en el respeto mutuo y la igualdad, representadas en organismos como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). En lo educativo afianza su carácter público; la educación al servicio de la sociedad y, con cada vez más énfasis, a la comunidad, lo que procura respetar las particularidades y diversidades de sociedades multiétnicas y pluriculturales[2].

Por supuesto que este último polo descrito no está exento de dificultades, contradicciones y desaciertos[3]; sin embargo, y superando las visiones prejuiciosas fundamentalistas, se deben reconocer como un polo de fuerza, que tienen visiones particulares de lo político, la integración y la educación.

Los actores políticos y sociales que pretenden consolidar una identidad común no tutelada, se inspiran en el pensamiento de personajes como Bolívar y Martí, desde una mirada propia, partiendo de modelos epistémicos originales, en contraposición de la mirada colonial impuesta desde otras latitudes. En tal sentido, Santos propone la existencia de nuevos modelos que nacen desde lo académico, pero sobre todo en el seno de los movimientos sociales, por lo que acuña el términoepistemologías del sur (2009).

Lo educativo, lo cultural y la integración

Es por ello que desde la mirada crítica y dialéctica, observamos dos modelos de integración latinoamericana con su correlato en lo educativo. El modelo de integración tutelada por los Estados Unidos nacida con la llamada Doctrina Moroe desde el siglo XIX, hoy transformada en ideología neoliberal, expuesta a mediados del siglo pasado fundamentalmente por el profesor universitario Milton Friedman (Harvey, 2011: 14), con su correlato del modelo educativo antidialógico (Freire, 2008: 149) fragmentario e hiper-especializado (Morin, 1999: 18) , desde la imposición cultural, la cual, evidentemente tiende a la privatización y mercantilización de la educación (Santos, 2008: 42; Díez, 2008: 289), haciendo un mayor énfasis en aspectos técnicos y en contenidos basados en las necesidades del mercado que en lo social y la convivencia (Díez, 2008:258).

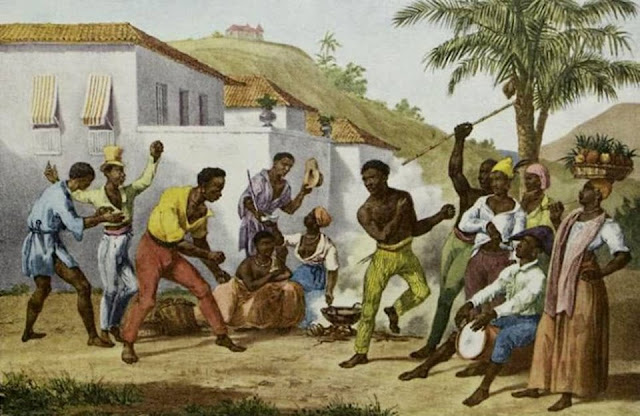

En el otro polo, observamos el modelo de integración inspirado con personajes como Simón Bolívar (1783-1830), con su correlato en la educación liberadora desde Simón Rodríguez (1769-1854), José Carlos Mariátegui (1894-1930), Gabriela Mistral (1889-1957), Paulo Freire (1921-1997), Luis Bigott (1938-2016) entre otros, bajo la mirada contemporánea de la pedagogía crítica y la educación pública y de calidad, que hace mayor énfasis en aspectos sociales, en la convivencia, la inclusión y emancipación, por sobre las necesidades del mercado.

A pesar de la existencia de estos dos polos, la realidad es mucho más compleja, por lo que se podría reconocer otras “tonalidades” en este panorama pintado en términos de blanco y negro; sin embargo, para nuestro análisis, el modelo dialéctico ayuda a dar un panorama general para la comprensión de la realidad socio cultural y en particular en el tema educativo y la integración, ante un escenario de gran complejidad.

Si quisiéramos complejizar aún más el panorama, podemos citar, por ejemplo a António Nóvoa, quien considera que al menos surgen tres tendencias: el “regreso de formas de educación familiar” (2009: 184), la tendencia a la privatización, o la visión de la educación como “bien privado” (Ibídem: 185), y por último, el basado en las nuevas tecnologías (Ibídem). Estas tendencias tienden, de una u otra forma, a posicionarse en uno de los dos polos descritos anteriormente; todo depende de la corriente política a la que se acercan: a la visión de la educación dependiente y subordinada al mercado y a los intereses de las grandes transnacionales, o al reconocimiento de la educación desde su papel social, como derecho humano, para la inclusión social.

A continuación se presenta un esquema síntesis de lo expuesto en relación a una visión dialéctica del modelo epistémico positivista tendiente al neoliberalismo contrapuesto al que llamamos modelo holístico y crítico, arriba esbozados, con sus correlativos discursos en lo cultural y educativo, así como en la visión de integración regional y mundial.

Comentarios

Publicar un comentario